Haus der Geowissenschaften

( Kunstturm Altenburg )

D

as Haus der Geowissenschaften beherbergt die geowissenschaftlichen Sammlungen des Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg und die dazugehörigen Arbeitsräume.

~

Die seit 1817 zusammengetragene Sammlung von Mineralien, Gesteinen und Fossilien der Naturforschenden Gesellschaft bilden den Grundstock der einzelnen Sammlungsteile.

Durch Erwerb oder Schenkungen von privat, Wissenschaftlern und Mitgliedern der Naturforschenden Gesellschaft wurden die geowissenschaftlichen Sammlungen stetig erweitert.

Die Sammlung ist global ausgerichtet, wobei ein Sammlungsschwerpunkt auf dem mitteleuropäischen Raum, natürlich auch auf die Region um Altenburg liegt.

~

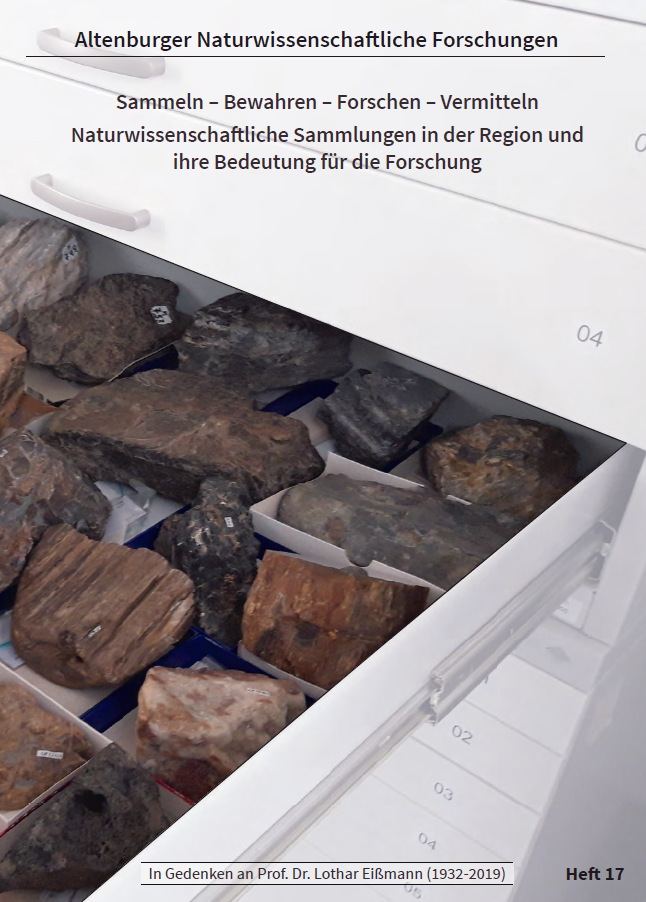

Die historische Sammlung (1817 – 1945) umfasst etwa 40.000 Objekte. Ca. 5.000 Objekte wurden bis 1990 hinzugefügt. Seit 1990 vergrößerte sich der Umfang auf weit mehr als das Doppelte, so dass der Sammlungsbestand derzeit etwa 120.000 Objekte umfasst.

Zur Geschichte

der städtischen Wasserkunst

Geschichtliches / Baugeschichtliches

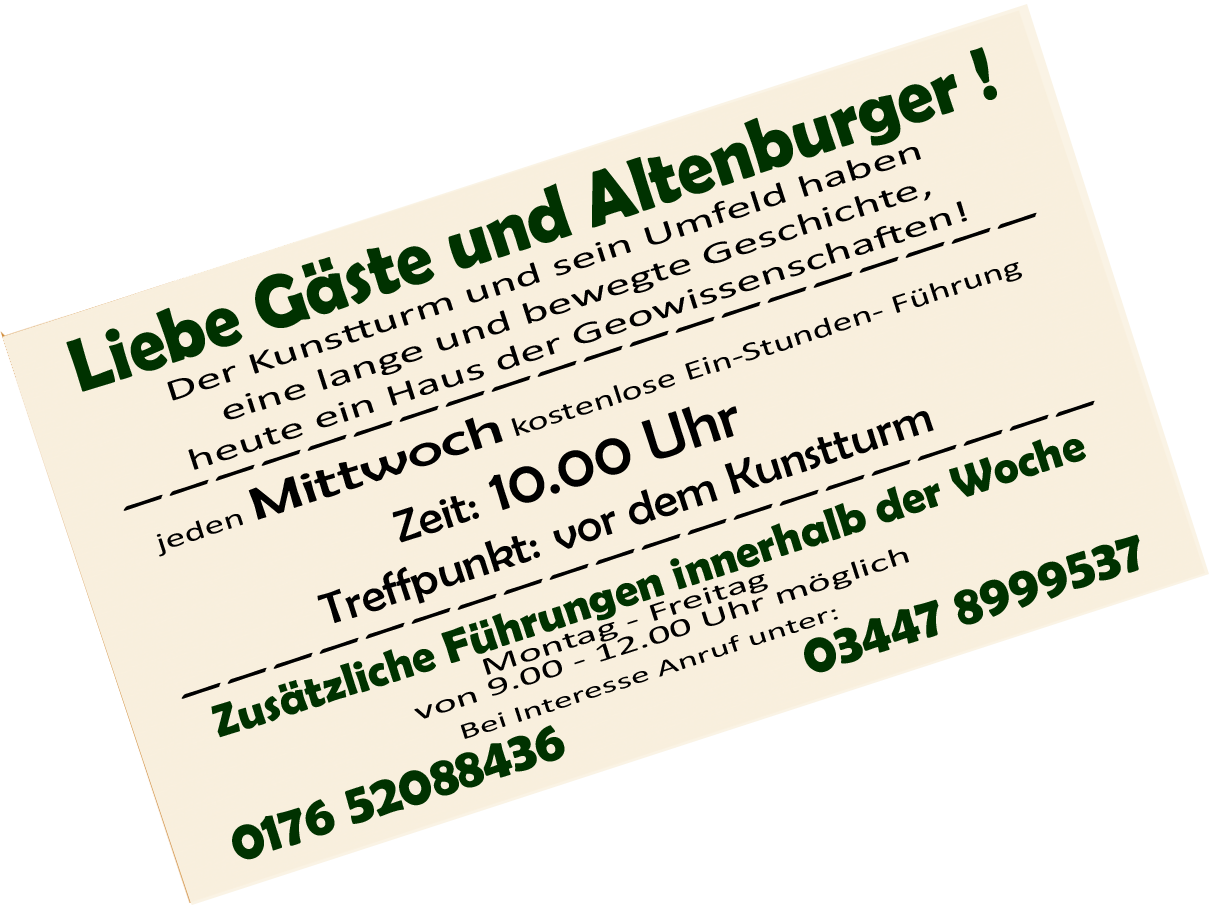

Der sogenannte „Kunstturm“ wurde im Jahre 1844 im Stile eines italienischen Campanile ist ein neben einem Kirchengebäude ohne Verbindung zu diesem ein freistehender Glockenturm i→ wikipedia.org nach Plänen des Altenburger Baumeisters Wilhelm Wagenbreth als städtische Wasserkunst errichtet. Bereits 1538 gab es an dieser Stelle einen Vorgängerbau. Der Turm ist ca. 44 Meter hoch.

Mit der Umstellung des städtischen Wasserversorgungssystems wurde im Jahre 1878 der Betrieb eingestellt und der Turm für andere Zwecke genutzt. Das Gebäude war zwischenzeitlich Gefängnis und Jugendherberge.

Zuletzt fand es eine Verwendung als Bürogebäude.

Seit 2019 stellt die Stadt Altenburg der Naturforschenden Gesellschaft das Gebäude für die Unterbringung der geowissenschaftlichen Sammlungen zur Verfügung.

Die neue Identität der alten Wasserkunst

Der Oberbürgermeister der Stadt Altenburg, André Neumann, suchte für die alte Wasserkunst eine neue Nutzung – möglichst für den Besucher der Stadt und des Landkreises von Interesse, gesellschaftlich betrieben, das Ehrenamt fördernd, was für Kinder, was zum Spielen. Er wandte sich im November 2019 an die Naturforschende Gesellschaft Altenburg.

Nicht alle Wünsche können erfüllt werden!

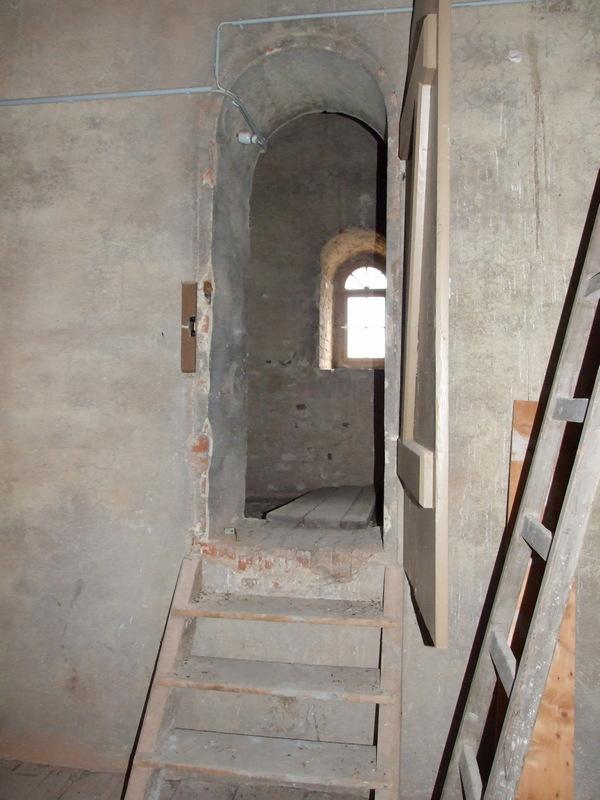

Die Raumaufteilung des Gebäudes ist speziell. Lauter kleine Zimmerchen. Der Turm ist nicht nutzbar, eng, steile Stiegen, nichts für Besucher. Er ist einfach nur schön und macht, von außen gesehen, auf sich aufmerksam. Das ist ja schon viel wert.

Die kleinen Zimmer erinnern an einen Setzkasten. In jedem Zimmer etwas Besonderes, etwas Schönes, etwas zum Betrachten und Geschichten erzählen. Es erinnert an die Sammlung des Mauritianums, die im Verborgenen liegt, wie das so ist in Museen. Nur weniges kann in Ausstellungen gezeigt werden, vieles ist der Wissenschaft vorbehalten, kann zwar Geschichten erzählen, doch die müssen erst erschlossen werden.

Wasser ist ein Teil der Geologie. Das Wort Hydrogeologie zeigt es auf.

In einem Setzkasten an der Wand finden sich auch oft Gesteine, Mineralien oder Fossilien. Dann füllen wir doch die Zimmer der Wasserkunst mit Mineralien, Gesteinen, Fossilien und den Themen Boden und Wasser.

Das neue „Haus der Geowissenschaften“ der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg war geboren. Die geowissenschaftlichen Sammlungsbestände des Naturkundemuseum Mauritianum haben eine neue, repräsentative Heimstätte gefunden.

Kleine Episode:

Als Maurerlehrling, 15-jährig, wurde Alfred Edmund Brehm, der spätere „Tiervater Brehm“, 1844 beim Abriss des Vorgängerturmes und Neubau der Wasserkunst eingesetzt. Über diese Episode von 1844 bis 1846 existieren Briefe des jungen Brehms an seinen Vater, den Renthendorfer Vogelpastor Christian Ludwig Brehm und von diesem zurück an Alfred. Die Briefe wurden in der Zeitschrift des Mauritianums publiziert und belegen, dass Alfred Brehm beim Abriss wirkte und beim Einsturz eines Baugerüstes „beinahe erschlagen worden wäre“.

Alfred-Brehm

Wäre er damals zu Tode gekommen, hätte es später kein „Brehms Tierleben“ ist ein zoologisches Nachschlagewerk, das durch den Sachbuchautor Alfred Brehm begründet wurde und maßgeblich zur Popularisierung von Wissen seit dem 19. Jahrhundert beitrug i→ wikipedia.org gegeben.

—

Beide Brehms waren Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft.

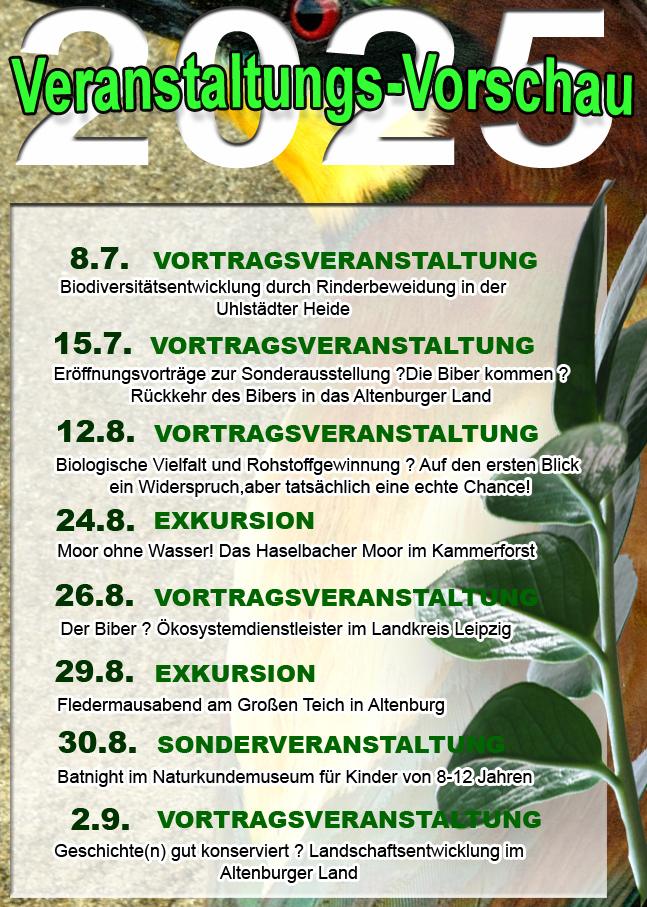

Aktuelles

aus dem Haus der Geowissenschaften

Arbeitskreis Mineralogie

®

An jedem ersten Donnerstag eines Monats trifft sich der

Arbeitskreis Mineralogie im Haus der Geowissenschaften im Kunstturm in der

Kunstgasse Altenburg. Interessenten sind herzlich eingeladen !

∇

Kinder/ Jugendliche: 17 Uhr

Erwachsene: 19 Uhr

Δ

Kontakt: Lutz Gebhardt 0178 / 3100589 – gebhardt@nfga.de

Uwe Müller 0176 / 52088436 – 03447 / 8999537 (Festnetz Kunstturm)

Wer sind wir?

Wir sind Steinesammler, Geschiebesammler, Fossiliensammler, Achatsammler, Turmalinsammler, Erzgebirgssammler, Sammler versteinerter Hölzer, langjährige Sammler, Anfänger, Fachleute, halt bunt gemischt aus allen Berufen.

≈

Was erwartet die Kinder- und Jugendgruppe?

Wir lernen das Haus der Geowissenschaften mit seinen geologischen Sammlungen kennen. Wir treffen uns, wir mikroskopieren, tauschen Fundpunkte aus und bestimmen unsere Funde. Bei uns gibt es Ratschläge und Hilfe erfahrener Sammler.

- Wie baue ich meine eigene Mineralien- und Fossilien-Sammlung auf? Gemeinsame Exkursionen sind geplant.

- Wo kann ich Steine im Altenburger Land finden?

- Wo finden Stein-Börsen statt?

Geoportal

®

Der Weg in die Altenburger Region

Als Geoportale sind das Naturkundemuseum Mauritianum mit seiner geologischen Ausstellung als „Ersteinstieg und Überblick“ und die Wasserkunst in Altenburg mit seinen Büros, Arbeitsräumen und dem Sammlungsfundus zu entwickeln.

- Lenkung der geologisch interessierten Besucher ins Altenburger Land

- Präsenz des Mauritianums im Altstadtbereich

- Lenkung Interessierter in den Schlosspark

Geologie in der Region erleben

Im Altenburger Land kann man zahlreiche Zeugnisse der Geologie vor Ort erleben. Es sind noch vorhandene Aufschlüsse,wie Steinbrüche und Tagebaue, aber auch natürliche Felsbildungen, wie die in Paditz oder selbst der Schlossfelsen in Altenburg.

Altenburg mit der geologischen Ausstellung im Naturkundemuseum und dem Haus der Geowissenschaften ist Ausgangspunkt

für zahlreiche Touren entlang geologischer Zeugnisse. Die Touren sind thematisch ausgerichtet.

Sammlungsgeschichte

im Kunstturm zu Altenburg

1817 bis 2024 – Wege und Entwicklung einer geologischen Sammlung

Als am 1.7.1817 die Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes in Altenburg gegründet wurde, war die Errichtung eines Museums ein ausgesprochenes Ziel der Gesellschaft. Erste geologische Sammlungszugänge folgten alsbald.

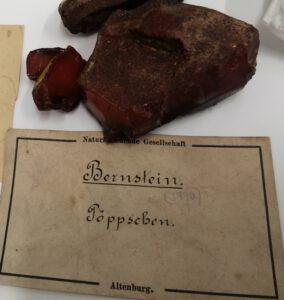

So wurden in den ersten Jahren aufgenommen (Thierfelder, 1958):

„…Kalkstein von Kosma und Zehma mit versteinerten Muscheln, Amethyste vom Windischleubaer Porphyrbruch, Bernstein von Pöppschen und einen Elefantenzahn aus der Braunkohlengrube von Wiesenmühle, auch ein Steinbruchstück von dem Pohlitzer Meteoriten.“

Als Museum bezeichnete die Naturforschende Gesellschaft ihre Sammlung, die in den ersten Jahrzehnten zwar beträchtlich wuchs, aber oft umziehen musste. Thierfelder (1958) beschrieb die Odyssee der Sammlung detailliert (link) → Abhandlungen & Berichte Band 01.

So reichten für die ersten zwei Jahre ein angemietetes „Stübchen mit Kammer“ aus, doch schon 1819

Weiterlesen...

war ein Umzug notwendig und die Gesellschaft erhielt im Kammerhaus am Burgtore Räume und sogar ein Sitzungszimmer.

Lediglich fünf Jahre konnte die Sammlung in den Räumen des Herzoghauses untergebracht werden, bis 1826 Altenburg Residenzstadt wurde und der Hofmarschall in die Räume einzog. Anfang 1827 bezog die Naturforschende Gesellschaft Räume „bei Hofglaser Bauer“, die nur einige Häuser die heutige Burgstraße aufwärts lagen. Es dauerte weitere fünf Jahre bis der neue Landesherr eine Etage in der neu gebauten Landesbank, heute Brühl 7, zur Verfügung stellte. Er finanzierte zudem den Umzug der Sammlungen. Mit diesen neuen Räumlichkeiten, einem repräsentativen Museum gleich, erhielt die Sammlungsentwicklung einen neuen Aufschwung. Auch die geologische Sammlung wuchs. So kaufte der Herzog eine „Sammlung von 1500 Petrefakten aus Jura und Kreide Süddeutschlands“

◊

1856, nach fast dreißig Jahren in der oberen Etage der Landesbank, erlitt die Naturforschende Gesellschaft einen herben Schlag. Die Landesbank benötigte die Räume des Museums für eigene Zwecke. Die Sammlungen zogen aus und wurden wieder in Privathäusern verteilt. Rath J. Zinkeisen stellte zum Beispiel in seinem Haus Räume für die mineralogische Sammlung zur Verfügung. Die Aktivitäten der Gesellschaft kamen zum Erliegen, ebenso der Sammlungszuwachs.

◊

Schon 1845 stellte Minister Bernhardt von Lindenau an die Naturforschende Gesellschaft die Frage, wie groß die damals für die Sammlungen beanspruchte Fläche und wie hoch der zukünftige Bedarf eingeschätzt wurde. Die Regierung plante ein großes Landesmuseum in dem die Kunstsammlungen von Lindenau sowie die Sammlungen der Altertumsforschenden Gesellschaft und der Naturforschenden Gesellschaft vereint untergebracht werden sollten. Das Vorhaben sollte jedoch noch lange auf sich warten lassen. Bis 1876 konnten die Sammlungen im Gebäude der ehemaligen Bank am Brühl genutzt werden. Dann wurde der Umzug in das neu errichtete Landesmuseum im Schlosspark, das heutige Lindenau-Museum, organisiert. Im Obergeschoss des Museums stellte die Regierung der Naturforschenden Gesellschaft einige Räume zur Verfügung.

Die Präsentation im neuen Landesmuseum führte wieder zu einem Aufschwung der Sammeltätigkeit. Die geologischen Sammlungen wuchsen durch die geologische Landesaufnahme und der forcierenden regionale Braunkohle-Bergbautätigkeit an. 1892 klagte man wieder über die Überfüllung der Museumsräume.

Um die Jahrhundertwende konnten die Abteilungen im Landesmuseum keine Objekte mehr aufnehmen, insbesondere

„die Hauptabteilung Kunst war nicht mehr in der Lage, ihre Zugänge an Gemälden älterer und neuerer Zeit auszustellen“

(Thierfelder 1958).

Die Regierung machte den Vorschlag, ein Teil der naturkundlichen Sammlungen sollten in ein Schulgebäude umziehen. Das stieß auf Ablehnung, so dass die Regierung beim Landtag den Bau eines Naturkundemuseums beantragte. Der Herzog stellte den Bauplatz im Schlosspark zur Verfügung, so dass 1908 die Sammlungen in das neue Natur- und Völkerkundemuseum, dem Mauritianum, einziehen konnte. Wieder sorgten die Bauherren und Planer nur für ein Museum der Größe, die in dem Moment für die Sammlungen benötigt wurde. Weder an die Sammlungserweiterung, noch an die Bibliothek, die in Schulen untergebracht war, wurde gedacht, so dass schon mit Platzmangel und ohne Bibliothek in ein schmuckes Haus im Schlosspark eingezogen wurde.

◊

Die präsentierte Schausammlung war dennoch ein erneuter Anziehungspunkt für Besucher und wiederrum ein Auslöser für einen Aufschwung in der Sammlungserweiterung. Rektor Ernst Kirste hatte ab 1905 über Sammlungen und Bibliothek die Verantwortung (Thierfelder 1958). Seine geologischen Interessen, insbesondere der regionalen Geologie und der Beschäftigung mit der Fauna des Ronneburger Graptolithenschiefers führten zu zahlreichen Sammlungseingängen.

◊

Rektor Ernst Kirste führte das Museum und seine Sammlungen durch die Wirren des Krieges. 1954 wurde auf seinen Vorschlag Horst Grosse der erste hauptamtliche Museumsdirektor. Kirste leitete das Museum bis dahin ehrenamtlich. Nach dem Ableben Kirstes 1955, die gesamte DDR-Zeit hindurch, hatte das Mauritianum keinen geologisch geschulten Mitarbeiter. Nur wenige Zugänge verzeichnete die geologische Sammlung, zumeist Objekte aus den nahen Braunkohlegruben.

◊

Nach 2000 wurde eine Komplettsanierung des Mauritianums angestrebt. Als Vorbereitung wurden die Sammlungen in verschiedenen Gebäuden in Altenburg vorrübergehend untergebracht. Zwei Geologinnen verpackten die geologischen Sammlungen und führten in diesem Zuge eine erste Inventur durch. So verpackt lagerten die Sammlungen, bis 2020 der Umzug in das „Haus der Geowissenschaften“ im Altenburger Kunstturm begann. Seit 2007 übernahm die Naturforschende Gesellschaft Altenburg wieder die Betreibung des Museums und damit auch die Entwicklung der Sammlungsbestände. Eine neue Ära in der Geschichte der Altenburger geologischen Sammlungen begann.

◊