https://www.nfga.de/wp-content/uploads/2023/06/rattus_frei2-250x300-1.jpg

300

250

Rob

Rob2022-06-12 13:49:442024-03-06 13:16:55Der Altenburger Rattenkönig

https://www.nfga.de/wp-content/uploads/2023/06/rattus_frei2-250x300-1.jpg

300

250

Rob

Rob2022-06-12 13:49:442024-03-06 13:16:55Der Altenburger RattenkönigHistorie

Zur Geschichte des Altenburger Naturkundemuseums

(Auszug aus Thierfelder, F. : „Zur Geschichte des Altenburger Naturkunde- Museums“, Abhandlungen und Berichte des Naturkundlichen Museums Mauritianum Altenburg Bd. 1, 1958)

Weiterlesen...

Bis 1834

Zu Anfang des Jahres 1817 kamen in Altenburg auf Anregung von Dr. med. Winkler mehrere Freunde der Natur und Heimat dahin überein, eine Gesellschaft für Naturkunde zu gründen, um die Ergebnisse der Naturwissenschaften zu verbreiten und besonders die Naturkenntnis der Heimat zu fördern. Der 2. Juli 1817 ist der Gründungstag der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes. Dr. Winkler überreichte in der ersten Versammlung als Grundstock zu den Sammlungen einen Menschenschädel und ein präpariertes Menschenherz und sagte: „Möge es dem Verein nie an Kopf und Herz fehlen!“.

Der Sammeleifer setzte ein. Bald mußte die Gesellschaft daran denken, ein bescheidenes Heim für die Sammlungen zu suchen. Sie mietete beim Hofkommissar Voigt in der Johannisgasse (jetzt Burgstraße 37) Stübchen mit Kammer. Dieses erste, bescheidene Museum war zu festgesetzten Stunden den Mitgliedern offen. Hier sah man:

- Schmetterlinge und Käfer,

- Kalkstein von Kosma und Zehma mit versteinerten Muscheln,

- Amethyste vom Windischleubaer Porphyrbruch,

- Bernstein von Pöppschen,

- einen Elefantenzahn aus der Braunkohlengrube von Wiesenmühle

- und ein Bruchstück von dem Pohlitzer Meteoriten.

Der Raum reichte nicht mehr aus. Ende 1819 erhielt die Gesellschaft einige Räume und sogar ein Sitzungszimmer im sogenannten Kammerhaus neben dem Burgtore. Der Traum war kurz. Als 1826 die Stadt Altenburg wieder Residenzstadt wurde, wurden die Museumsgelasse im Kammerhaus für die Amtswohnung des Hofmarschalls benötigt. Die Gesellschaft mußte umziehen.

Die Sammlungen fanden Anfang 1827 Unterkunft beim Hofglaser Brauer in der Johannisgasse. Die Gesellschaft gestattete älteren Schülern, „Eleven“, die Benutzung des Museums und die Teilnahme an den Sitzungen. Ab 1837 erschienen die „Mitteilungen aus dem Osterlande“. Damit war die Möglichkeit gegeben, wertvolle heimatkundliche Aufsätze in die Öffentlichkeit zu bringen, die Verbindung mit den vielen auswärtigen Mitgliedern zu pflegen und in Schriftenaustausch mit naturforschenden Gesellschaften des Inlandes und Auslandes zu kommen. Diese Verbindungen mit allen Erdteilen kamen auch dem Museum zugute. Durch Geschenke, Kauf und Tausch kamen Naturalien aus aller Welt. Durch „Aktien“ wurden die Reisen von Naturforschern finanziert, dafür erhielt Altenburg Anteil an den Sammelergebnissen der Forschungsreisenden.

Das Museum am Brühl

Im Stadtführer von 1841 heißt es auf Seite 30 bei dem Landesbankgebäude: „Die obere Etage ist der Naturforschenden Gesellschaft eingeräumt“. Am Brühl 7 stand einst das alte Geleithaus, „Abrahams Schoß“ genannt. Es wurde 1830 abgebrochen. An seiner Stelle wurde 1830 – 1832 ein stattlicher Bau für die Landesbank errichtet. Die Gesellschaft begrüßte es freudig, als „höchsten Orts“ genehmigt wurde, die Sammlungen im Oktober 1834 im dritten Geschoß in gut geeigneten Räumen aufzustellen. Wohl wurde mit der Bank ein Mietvertrag abgeschlossen, aber „Miete wurde weder erhoben noch gezahlt“.

Man mag dabei von Protektion oder von Beziehung sprechen, aber die Öffentlichkeit sah in diesem Geschehen nur eine Anerkennung des gemeinnützigen Wirkens der Gesellschaft.

Den Aufwand für Umzug und Einrichtung der neuen Lokalitäten erstattete der Landesherr als „Ausdruck des höchsten Wohlgefallens an der geschmackvollen Einrichtung des neuen Lokals“. Die neuen Räume füllten sich schnell.

Eine Sammlung von 1500 Petrefakten aus Jura und Kreide Süddeutschlands ließ der Herzog aufkaufen und überwies dieselbe der Gesellschaft. Herrmann Schlegel sandte seltene Vögel aus Ostindien. Von Pöllnitz in Oberlödla schenkte seine Raubvogelsammlung. Durch Vermittlung von Missionar Teichelmann erhielt das Museum 336 Vögel aus Australien. Alfred Brehm schickte 35 Vogelbälge von seiner Reise am Nil.

1847 mietete man von Dr. Kirmse einen Raum zur Einstellung von Insektenschränken, 1849 beim Seilermeister Heinke am Burgtor einen weiteren Raum. Da sich diese Örtlichkeiten als ungeeignet erwiesen, wurden diese Bestandteile der Sammlungen in freigewordene Zimmer im Kasino am Rossplan überführt.

Eine wichtige Satzungsänderung

In den alten Statuten war vorgesehen, dass im Falle einer Auflösung der Gesellschaft deren Eigentum an Sammlungen, Büchern und Apparaten entweder dem Staate zufallen sollte oder zugunsten einer milden Stiftung verkauft werden sollte. Am 1. September 1850 wurde dieser Artikel dahin abgeändert:

„Im Falle einer gänzlichen Auflösung der Gesellschaft soll das sämtliche Eigentum ausschließlich dem Staate zufallen, unter allen Umständen aber lediglich und allein in der Stadt Altenburg als Staatseigentum verbleiben.“

Diese Satzungsänderung wurde am 5. Oktober 1850 von der Regierung genehmigt.

Der Beschluss bedeutete die dankbare Anerkennung der bisher erhaltenen Unterstützungen aus öffentlichen Mitteln und durch die Landesregierung. Unausgesprochen lag darin auch die Erwartung, daß die Sorge für eine sichere Unterbringung der Sammlung in Zukunft nicht die alleinige Angelegenheit der Gesellschaft sei, sondern auch Sache der Regierung und der Landschaft. Die Regierung hatte damals einen Plan, ein großes Museum für alle gemeinnützigen Vereine und wissenschaftlichen Sammlungen in Altenburg zu erbauen, doch wurde der Plan zunächst zurückgestellt.

Im Jahre 1852 wurde die Lokalfrage wieder einmal brennend. Die Landesbank beanspruchte wegen der Ausweitung ihres Geschäftsbetriebes das dritte Geschoss und forderte die Räumung der bisherigen Museumslokalitäten. Man erwog in der Gesellschaft, das Hagersche Haus im Johannisgraben oder ein anderes zu kaufen. Es wurde beschlossen, die Notlage dem Ministerium und dem Herzog ausführlich darzulegen. So gelang es, den Umzug noch bis 1856 hinauszuschieben.

Die Sammlung in Privathäusern 1856 – 1865

Die Aufgabe der Räume am Brühl ist der Gesellschaft schwer gefallen. Ein gleichwertiger Ersatz war nicht zu bekommen. So mußten die Sammlungen wieder getrennt und unzugänglich untergebracht werden. Rat Zinkeisen stellte in seinem Hause (Langengasse 23) Paterreräume zur Verfügung. Vom Bäckermeister Werner, Ecke Breitengasse – Kornmarkt mietete man eine Etage für die Vogelsammlungen und die Bücherei.

Bald kamen Klagen über die feuchten und zu kleinen Räume. So heißt es 1862: „Die Vermehrung der Sammlungen ist gering geblieben, weil es der Gesellschaft an Raum mangelt, dieselben unterzubringen“. Die Raumnot und der unerfreuliche Zustand der Sammlungen lähmte die Arbeit in der Gesellschaft. Dazu kam der Verlust von Mitgliedern, die sich als Träger des wissenschaftlichen Lebens, als begeisterte Sammler, große Könner und Forscher erwiesen, die interessante Vorträge gehalten und die Aussprachen belebt hatten. Die Gesellschaft gab 1869 sogar ihre Zeitschrift auf.

Das Museum wieder am Brühl 1856 – 1876

Für die Bedürfnisse der Altenburger Landesbank wurde 1862 – 1865 an der Burgstraße ein großes, ansehnliches Gebäude errichtet. Die Regierung gab 1865 der Naturforschenden Gesellschaft die Zusicherung, dass die naturwissenschaftlichen Sammlungen in einem geplanten Museum eine bleibende Stätte finden würden. Wichtiger als diese Aussicht für die Zukunft war die Zustimmung der Behörden, dass die Sammlungen und die Bücherei ab 1865 wieder in die „alte Landesbank“ überführt werden konnten.

Im Landesmuseum 1876 – 1908

Die Landschaft genehmigte die Mittel zur Errichtung eines Landesmuseums, das 1873 – 1875 im unteren Teil des Schlossgartens, an der Straße nach Leipzig, erbaut wurde. Es war für die Kunstsammlungen Bernhard von Lindenaus und für die Sammlungen und Bibliotheken der Naturforschenden und der Altertumsforschenden Gesellschaft vorgesehen. Die Regierung stellte im Obergeschoss einige Räume der Naturforschenden Gesellschaft zur Verfügung. Die Freude war nicht ungetrübt, denn für die Bücherei war kein Platz. Sie kam zunächst in eine Bodenkammer im Amtsgericht, dann in einen ungeeigneten Raum in den Roten Spitzen; aber 1881 konnte sie im Anbau der alten Brüderkirche übersichtlich vom Apotheker Stoy aufgestellt werden. Durch Neuanschaffungen, Geschenke und die Tauschschriften hatte die Bibliothek einen Bestand von rund 10.000 Bänden erreicht. Als 1902 die Brüderkirche für einen Neubau abgebrochen wurde, wurde die Bücherei zunächst in das sogenannte Josephinum verlegt, kam dann bis 1909 in das alte Seminargebäude (jetzt Staatliche Grundschule Karolinum) und wieder zurück in das Josephinum. Es ist begreiflich, dass die räumliche Trennung von Museum und Bücherei die Arbeit der Gesellschaft ungemein belastete.

Die Sammlung im Landesmuseum (es wurde seit 1920 als Lindenaumuseum bezeichnet) fanden wegen ihres Reichtums an schönen Naturalien bald wieder ein starkes Interesse. Sie bekamen neue Anziehung durch Geschenke. So stiftete der Porzellanmaler Hensel 34 Kästen einheimischer Schmetterlinge und schenkte Hugo Köhler 150 Kästen farben-prächtiger, meist ausländischer Falter. Die geologische Landesaufnahme und der Bergbau bereicherten die erdgeschichtlichen Sammlungen. Man klagte bereits 1892 über eine Überfüllung der Sammlungsräume und gab Doubletten an die Schulen ab.

Das Naturkundemuseum Mauritianum seit 1908

Das Landesmuseum konnte um die Jahrhundertwende den Zuwachs seiner Abteilungen nicht mehr aufnehmen. Zumal die Hauptabteilung Kunst nicht mehr in der Lage war, ihren Zugang an Gemälden älterer und neuer Zeit auszustellen. Da machte die Regierung den Vorschlag, Teile der naturwissenschaftlichen Sammlungen im alten Seminargebäude unterzubringen, fand aber bei der Naturforschenden Gesellschaft keine begeisterte Zustimmung, sondern eine gut begründete Ablehnung. Die Regierung stellte darum im Landtag den Antrag, Mittel für den Bau eines besonderen naturkundlichen Museums bereitzustellen. Der Landtag stimmte zu. Der Herzog stellte den Bauplatz im Schlossgarten zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Sammlungen (an die Zukunft hatte man wohl der Kosten wegen nicht gedacht) entwarf Baurat Wanckel als Plan einen schmucken Barockbau, der 1907 und 1908 zur Ausführung kam.

Am 1. November 1908 wurde das Mauritianum, das „Museum für Naturkunde und Völkerkunde“, feierlich eröffnet. Die völkerkundliche Sammlung war ein neuer Anziehungspunkt im Mauritianum geworden, wirkte aber als Fremdkörper und beanspruchte viel Raum. Und Raum war hier Mangelware, es fehlten Magazin- und Arbeitsräume, es fehlte eine Wohnung mit einem hauptamtlichen Verwalter, und damit entbehrten die Sammlungen einer ständigen Überwachung und wissenschaftlichen Bearbeitung. Es fehlte die Bücherei, es fehlte zudem ein regelrechter Etat, der eine Planung auf weite Sicht gestattet. So wurde das ganze Museum zu einem überfüllten Schaumagazin ohne große Möglichkeiten zum Wachsen.

1905 – Ernst Kirste als Rektor berufen

Seit Oktober 1905 lag die Verantwortung für die Sammlung und die Bücherei auf dem Rektor Ernst Kirste. Er war in seinem Lehrerberuf voll ausgelastet, stand durch seine Vorträge in der Gesellschaft, bei den Geologen und Pädagogen in hohem Ansehen, verfasste eine ganze Reihe wertvoller wissenschaftlicher Arbeiten und leitete dazu seit 1923 die Altenburger Wetterwarte. Kirste und Mauritianum war bei der Altenburger Bevölkerung und bei den Natur-wissenschaftlern fast ein Begriff geworden. Ernst Kirste starb am 7. Februar 1955. Auch Hugo Hildebrandt, der Ornithologe von Altenburg, verdient hier eine ehrenvolle Erwähnung. Er war seit April 1906 Kustos der Vogelsammlung. Beide, Kirste und Hildebrandt, waren ehrenamtlich tätig. Die Zeit von 1914 bis 1945 mit den beiden Weltkriegen ging nicht spurenlos am Mauritianum vorbei. Es fehlte an Heizung, Lüftung, Aufsicht und Pflege. Zweimal wurde eingebrochen. Mit der Auflösung der Naturforschenden Gesellschaft im Jahre 1945 ging das Eigentum der Gesellschaft in die Hände des Staates. Die Bücherei wurde leider nicht als Bestandteil des Museums anerkannt. Ihm wurde nur eine bescheidene Handbücherei belassen.

1954 – Horst Grosse als Leiter des Mauritianum berufen

Im Jahre 1954 bekam das Mauritianum einen Stellenplan für hauptamtliche Mitarbeiter. Am 1. Mai 1954 wurde auf Vorschlag von Rektor Kirste Horst Grosse als Leiter des Mauritianums berufen. Bei einer Überprüfung waren ernste Schäden an Schmetterlingen, Vögeln und Flüssigkeitspräparaten festgestellt worden, die auf Feuchtigkeit, Schädlinge, mangelnden Lichtschutz u. a. m. zurückzuführen waren. Moniert wurden weiter das Fehlen eines allgemeinen Bestandsverzeichnisses, das Fehlen hauptamtlicher Museumskräfte und die Belastung des Naturkundemuseums durch die völkerkundliche Abteilung. Diese war zum Teil ausgelagert (im Schloss), zum Teil stand sie in Kisten verstaut auf dem Boden – ohne Pflege und Wartung. Ein Ausweg musste gefunden werden. Mit Genehmigung des Kreises kam die ethnographische Sammlung für 25 Jahre als Leihgabe an das Museum für Natur- und Völkerkunde in Wittenberg. Das Museum „Julius Riemer“ übernahm die Verpflichtung, alle Objekte zu reinigen, zu restaurieren, sicher unterzubringen und in ständiger Pflege zu halten.

Naturkundemuseum ´Mauritianum`

Di–Fr: 13.00–17.00 Uhr

Sa, So: 10.00–17.00 Uhr

Montag: geschlossen

PREISE

Der Eintritt ist frei. Gerne können Sie eine Spende geben. die wir für die Herstellung unserer Tierpräparate verwenden.

LEITER

Dipl.-Museol. Mike Jessat

Mauritianum, Parkstraße 10

Tel.: 03447 2589

Dauerausstellungen

Sonderausstellungen

Ethnologie

Eine völkerkundliche Sammlung existiert am Museum Mauritianum seit Bestehens des Hauses. Völkerkundliche Forschung gab es in diesem Haus bis zur Vorbereitung der Rückgabe der ethnographischen Exponate aus dem Wittenberger Museum „Julius Riemer“ im Jahr 2013 jedoch nicht. Seit einigen Jahren fördert das Mauritianum ethnologische Forschung vor allem in Hinblick darauf, einen ethnologischen Schwerpunkt im Hause aufzubauen.

So konnte 2010 mit Unterstützung des Museums der Zentralasienwissenschaftler und Ethnologe Olaf Günther eine Forschungsreise nach Afghanistan unternehmen. Daraus entstand die Ausstellung „Oase Zelt und Zwischenraum“.

2013 forschte Jennifer Barschinski in Australien nach der Provenienz der australischen Objekte der Altenburger Sammlung. Eine Ausstellung dazu ist im Jahr 2015 geplant.

Jedoch bedeutet der Aufbau eines ethnologischen Forschungsschwerpunktes auch eine Standortbestimmung.

Was ist ethnologische Forschung im 21. Jahrhundert, was bedeutet das für die Forschung am Museum?

Studien abgelegener Gebiete – remote area studies

Seit Beginn der großen Staatenbildungen im Nahen Osten, am Mittelmeer und in Asien verfahren Reiche mit peripheren Gebieten innerhalb oder entlang ihrer Grenzen auf je eigene Art und Weise. Diese Räume, die von Herrschafts- und Verwaltungszentren aus nicht beherrscht werden, weil sie schwer erreichbar sind bzw. ihre Erschließung wenig Nutzen verspricht, sind indes nicht unbewohnt. Im Buch „The Art of not being governed“, das die „zomia„-Debatte aufbrachte, beschreibt James C. Scott die Bevölkerung dieser Gebiete als anarchisch und entfachte damit eine Debatte über den Charakter von Randzonen und Grenzländern, die im Kern auf eine wiederholt erwogene Fragestellung abzielt: Wie beeinflußt der geographische Raum den Menschen, welche Rolle spielt in seinem Handeln dabei seine Umwelt?

Das Amudarja-Delta in Zentralasien beispielsweise ist als Flussdelta hochdynamischen Veränderungsprozessen unterworfen. Seine Bewohner müssen sich darauf einstellen: Sie siedeln verstreut, haben mobile Siedlungsmuster und flexible soziale Strukturen, die unter dem Druck wasserräumlicher Veränderungen in der Lage sind, sich als soziale Gemeinschaften den Naturbedingungen gemäß zu organisieren. Eines der Schwerpunkte ethnologischer Forschung am Mauritianum ist deshalb das Amudarja Delta.

Das Flußdelta des Ganges ist in ähnlicher Weise wie das Amudarja Delta geprägt von dynamischen Veränderungen. Über die Jahrtausende haben Ganges, Brahmaputra und Meghna mit ihren Löß-, Sand- und Schlammmassen ein ins Meer vorgeschobenes Land erschaffen. Bei Ebbe fließt in vielen Kanälen des Deltas das Flusswasser meerwärts, bei Flut fließt das Seewasser landeinwärts. In der Regenzeit überschwemmen die Himalayaflüsse die Dörfer mit Wasser, in der Trockenzeit dominiert an vielen Orten das Meerwasser, was zu salzigem Trinkwasser führt. Heute ist das natürliche Gleichgewicht, das Flußwasser und Meerwasser im Delta bilden, empfindlich gestört. Indische Staudammprojekte führen zur Wasserknappheit und Wasserüberschuß zu Unzeiten. Auch das Ganges-Delta in Bangladesh befindet sich im Fokus der Forschung am Mauritianum.

Der Altai ist ein Raum, der vielen Völkern eine Heimat bot, dessen steile und schwer zugänglichen Berggebiete seinen Bewohnern einen hohen Grad an Unabhängigkeit zusicherte und dessen Steppen und Flußtäler indigenen Bevölkerungsgruppen eine vielfältige Bewirtschaftung ermöglichten. Davon ist jedoch seit der schrittweisen Unterwerfung des Altais durch russische Kosaken, die als Kaufleute das Gebiet kolonisierten, nicht mehr viel übrig. Die indigene Bevölkerung der Waldgebiete ist fast vollständig durch russischen Einfluss überformt und hat ein kaum erkennbares eigenes Profil. In schwer zugänglichen Wald- und Steppengebieten jedoch haben sich kleine Bevölkerungsgruppen eine eigenständige Kultur bewahren können. Diese sind ein weiterer Schwerpunkt ethnologischer Forschung am Mauritianum.

In welche Richtung sollte sich die ethnologische Arbeit an einem Museum bewegen?

Diesem Ansinnen widmet sich eine Gesprächsreihe mit amtierenden und ehemaligen Museumsdirektoren von Völkerkundemuseen Deutschlands.

Was ist ethnologische Museumsarbeit im 21. Jahrhundert, was bedeutet das für die Sammlung und der Umgang damit am Museum?

Ethnologie im 21. Jahrhundert

Das Mauritianum erweitert seine Schwerpunkte der Forschung um einen weiteren, die Ethnologie… Neuanfänge brauchen Konzepte, Sammlung und Ideen. Diese wollen wir uns bei erfahrenen Museumsmachern holen. Deshalb laden wir zum Gespräch.

Die erste vor dem Mikrofon ist Clementine Deliss. Sie studierte Kunst und Ethnologie in Wien, London und anderswo und hat in ihrem Leben als Ausstellungsmacherin ein Leben unter Künstlern geführt. Dies führt sie nun in ihrer Eigenschaft als Direktorin des Frankfurter Weltkulturen-Museums fort.

Ihr großes Thema ist der Anachronismus völkerkundlicher Sammlungen und die Arbeit mit diesen im hier und heute.

Clementine Deliss: Anachronismus als Experiment

Clementine Deliss: Anachronismus als Experiment

Clementine Deliss ist Künstlerin. Sie ist Ethnologin. Sie ist Philosophin. Und sie führt das Weltkulturenmuseum in Frankfurt seit vier Jahren.

Ihre Leitbilder sind eng verknüpft mit den konzeptuellen und ästhetischen Strategien von Künstlern und Intellektuellen der späten 1970er und 1980er Jahre.

Auch wenn das Studium der Ethnologie für sie von untergeordneter Bedeutung war, hat es die Grundlage für die interkulturelle und interdisziplinäre Arbeit geschaffen, auf die sie sich in Frankfurt einlässt.

Als Kuratorin lebte, forschte und produzierte sie in zahlreichen Städten weltweit, veröffentlichte Bücher und Magazine, organisierte Thinktanks und Treffen und entwickelte Strategien für neue Konzepte und Formen unabhängigen Forschens, die über das Ausstellungsformat hinausgehen.

Für Clementine Deliss sind völkerkundliche Sammlungen unvereinbar mit den heutigen postkolonialen Bedingungen vieler Länder, aus denen die Sammlungen stammen.

Sie spiegeln, so meint sie, nicht die gegenwärtige geopolitische Zirkulation von Menschen und Waren wider. In Frankfurt versucht deshalb Clementine Deliss, diese Lücke zwischen damals und heute durch einen besonderen Zugang zu überwinden.

Sie führt externe Impulse in museologische Situationen ein, um mit diesem Anachronismus zu arbeiten und nicht gegen ihn anzukämpfen.

Ein Schwerpunkt ethnologischer Forschung am Mauritianum ist das Forschen in schwer erreichbaren Regionen.

Diese Regionen, deren Infrastruktur stark von natürlicher Landschaft und weniger durch die kulturelle Bearbeitung des Menschen geprägt sind, ermöglichen in einzigartiger Weise die Verbindung von Mensch und Umwelt zu untersuchen, sein Umweltwissen zu erforschen, und dieses in die praktische Umweltarbeit mit einfließen zu lassen.

Welche Gebiete sind im Fokus der Forschung am Mauritianum?

Studien abgelegener Gebiete – remote area studies

Seit Beginn der großen Staatenbildungen im Nahen Osten, am Mittelmeer und in Asien verfahren Reiche mit peripheren Gebieten innerhalb oder entlang ihrer Grenzen auf je eigene Art und Weise. Diese Räume, die von Herrschafts- und Verwaltungszentren aus nicht beherrscht werden, weil sie schwer erreichbar sind bzw. ihre Erschließung wenig Nutzen verspricht, sind indes nicht unbewohnt.

Im Buch „The Art of not being governed“, das die „zomia„-Debatte aufbrachte, beschreibt James C. Scott die Bevölkerung dieser Gebiete als anarchisch und entfachte damit eine Debatte über den Charakter von Randzonen und Grenzländern, die im Kern auf eine wiederholt erwogene Fragestellung abzielt: Wie beeinflußt der geographische Raum den Menschen, welche Rolle spielt in seinem Handeln dabei seine Umwelt?

Das Amudarja-Delta in Zentralasien beispielsweise ist als Flussdelta hochdynamischen Veränderungsprozessen unterworfen. Seine Bewohner müssen sich darauf einstellen: Sie siedeln verstreut, haben mobile Siedlungsmuster und flexible soziale Strukturen, die unter dem Druck wasserräumlicher Veränderungen in der Lage sind, sich als soziale Gemeinschaften den Naturbedingungen gemäß zu organisieren.

Eines der Schwerpunkte ethnologischer Forschung am Mauritianum ist deshalb das Amudarja Delta.

–

Das Flußdelta des Ganges ist in ähnlicher Weise wie das Amudarja Delta geprägt von dynamischen Veränderungen.

Über die Jahrtausende haben Ganges, Brahmaputra und Meghna mit ihren Löß-, Sand- und Schlammmassen ein ins Meer vorgeschobenes Land erschaffen. Bei Ebbe fließt in vielen Kanälen des Deltas das Flusswasser meerwärts, bei Flut fließt das Seewasser landeinwärts.

In der Regenzeit überschwemmen die Himalayaflüsse die Dörfer mit Wasser, in der Trockenzeit dominiert an vielen Orten das Meerwasser, was zu salzigem Trinkwasser führt. Heute ist das natürliche Gleichgewicht, das Flußwasser und Meerwasser im Delta bilden, empfindlich gestört. Indische Staudammprojekte führen zur Wasserknappheit und Wasserüberschuß zu Unzeiten.

Auch das Ganges-Delta in Bangladesh befindet sich im Fokus der Forschung am Mauritianum.

Der Altai ist ein Raum, der vielen Völkern eine Heimat bot, dessen steile und schwer zugänglichen Berggebiete seinen Bewohnern einen hohen Grad an Unabhängigkeit zusicherte und dessen Steppen und Flußtäler indigenen Bevölkerungsgruppen eine vielfältige Bewirtschaftung ermöglichten. Davon ist jedoch seit der schrittweisen Unterwerfung des Altais durch russische Kosaken, die als Kaufleute das Gebiet kolonisierten, nicht mehr viel übrig.

Die indigene Bevölkerung der Waldgebiete ist fast vollständig durch russischen Einfluss überformt und hat ein kaum erkennbares eigenes Profil. In schwer zugänglichen Wald- und Steppengebieten jedoch haben sich kleine Bevölkerungsgruppen eine eigenständige Kultur bewahren können.

Diese sind ein weiterer Schwerpunkt ethnologischer Forschung am Mauritianum.

Sammlungen

Geologischen Sammlung

Der Kern der geologischen Sammlung der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes entstand bei der Erforschung der Altenburger Umgebung. So gehen die ältesten Kollektionen, um die sich besonders der Altenburger Rat J. Zinkeisen bemühte, auf die ersten systematischen Untersuchungen unseres Gebietes von 1830 bis 1840 zurück.

Dabei schuf 1838 Bernhard von Cotta (Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes) die geognostische Karte der Ämter Altenburg und Ronneburg.

Die Sammlungen wurden auch von Fachgelehrten wie H. B. Geinitz zur Bearbeitung der fossilen Flora und Fauna im sächsisch-thüringischen Gebiet herangezogen. Die wichtigste Spezialsammlung besteht aus Belegen zu fünf geologischen Kartenblättern der Altenburger Region, insbesondere aus Braunkohleaufschlüssen. Daneben wurde vor allem Material vom Erzgebirgsbecken (u.a. Karbon, Rotliegendes, Zechstein, Buntsandstein), vom sächsischen Granulitgebirge, vom Anstehenden bei Ronneburg (Silur, Devon, Kulm) und vom thüringischen Buntsandstein und Muschelkalk zusammengetragen.

Als Fachleute für diese Sammelgebiete nahmen die Geologen der Gesellschaft auch an der geologischen Landesaufnahme 1868 bis 1906 und an den vertiefenden Forschungsarbeiten des 20. Jahrhunderts teil. Überregionale Bedeutung haben einige Fossiliensammlungen: Platten mit Tierfährten aus dem thüringischen Buntsandstein von Heßberg (1834), Kahla und Pölzig, eine Graptolithensammlung (Wirbelloseklasse aus dem Erdaltertum) aus dem Ronneburger Gebiet und Sammlungen der fossilen Flora und Fauna des Tertiärs der Weißelstersenke.

Fossilien (Jura)

Außer den regional sammelnden Mitgliedern, waren es immer wieder Gelehrte und Gönner, die zur Bereicherung der mineralogischen und geologischen Kollektion beitrugen. Vorwiegend in den ersten Jahrzehnten des Bestehens der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes schenkten oder vermittelten sie der Gesellschaft wertvolle Kollektionen.

Mineralien (Ural)

So übergab 1836 Georg Graf zu Münster der NGdO ca. 1500 Fossilien (Jura);desgleichen 1848 Großfürst Constantin von Rußland zwei Kollektionen von Mineralien aus dem Uralgebiet.

Wirbeltiersammlung

Aufgrund ihres Umfanges und ihrer historischen Bedeutung ist die ornithologische Kollektion innerhalb der Wirbeltiersammlung der NGdO an erster Stelle anzuführen.

Über mehrere Generationen hinweg konzentrierten die Ornithologen der Gesellschaft ihre Sammlungs- und Forschungstätigkeit auf das Osterland.

1817 überreichte u.a. der Renthendorfer „Vogelpastor“ Christian Ludwig Brehm – selbst Mitglied der NGdO und Vater des berühmten Zoologen Alfred Brehm – für die Sammlung die ersten Vögel, die er selbst erlegt und präpariert hatte. C. L. Brehm lieferte auch durch zahlreiche wissen-schaftliche Aufsätze und Vorträge Diskussionsstoff für die osterländer Ornithologen . Doch leider übernahm die Gesellschaft von ihm nicht das wissenschaftliche Sammeln von Vogelbalgserien zur vergleichenden Forschung. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde diese Methode in der NGdO vor allem von dem Altenburger Ornithologen Hugo Hildebrandt praktiziert.

Vogelsammlung des Lehrers (Schach)

Die NGdO profitierte außerdem von dem parallel zu ihr wirkenden „Ornithologischen Special-Vereines des Pleißengrundes“ (1850 – 1865), dessen Mitglieder auch als „Bauernornithologen“ bezeichnet wurden. Einige von ihnen waren gleichzeitig in der NGdO tätig.

Von diesen erwarb die Gesellschaft nicht nur einzelne Präparate, sondern auch geschlossene Kollektionen, u.a. 1876 die

Vogelsammlung des Lehrers Schach aus Rußdorf. Die NGdO erhielt ebenfalls eine Vielzahl besonders farbenprächtiger Exoten. So übergab beispielsweise Alfred Brehm der Gesellschaft mehrere Vögel, die er auf seiner Afrikareise (1847 – 1852) erlegte und die zumeist von seinem Vater präpariert wurden.

Vogelsammlung des Lehrers (Schach)

Im Vergleich zur großen Anzahl ornithologischer Objekte gelangten nur wenige Präparate von Säugetieren, Fischen und Amphibien in die Wirbeltiersammlung. Jedoch war die Gesellschaft im Besitz einer zoologischen Rarität, eines mumifizierten Rattenkönigs, bestehend aus 32 mit den Schwänzen verknoteten Hausratten. Der Rattenkönig wurde 1828 im Buchheim bei Eisenberg (Thüringen) beim Abriß eines Kamins gefunden.

Von den Amphibien und Reptilien sind vor allem Exemplare aus Ostindien zu erwähnen, die von Dr. Hermann Schlegel (Leiden, Mitglied der NGdO) als Geschenke übergeben wurden.

Wirbellose

Schmetterlingssammlung

Die Schmetterlingssammlung beherbergt eine besondere Kostbarkeit. Es handelt sich um ein seltenes Exemplar des Großen Eisvogels Limenitis populi L., bei dem das rechte Flügelpaar Farbmerkmale eines männlichen Tieres und das linke Flügelpaar Merkmale eines weiblichen Tieres trägt (Gynandromorphismus ).

Dieser Schmetterling wurde 1807 in der Leina in Altenburg gefangen.

Die osterländischen Schmetterlinge und Käfer wurden besonders intensiv von den Altenburger Entomologen Prof. J. H. Apetz und M. Schlenzig erforscht. Sie ordneten und bestimmten die Insekten der Sammlung der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes (NGdO) und ergänzten diese stetig mit Doppelstücken aus ihren eigenen Sammlungen. Ihre Privatkollektionen erwarb die NGdO 1850 für 500 Taler. Zu Ehren des Käferspezialisten Prof. Apetz wurde 1846 eine Marienkäferart Scymnus apetzi MULS. benannt.

Dagegen fehlten bei den weniger attraktiven Wirbellosen-Gruppen spezielle Bearbeiter. Aus diesem Grund existierten hier keine geschlossenen Kollektionen. So kamen vorwiegend Einzelobjekte, die den Charakter von repräsenativen Schauobjekten trugen, in die Sammlung. Deutlich wird dies bei den Korallen. Sie sind nur durch einige Exmplare vertreten, die Dr. von Stieglitz 1880 während einer Weltreise gesammelt hatte.

Schmetterlingssammlung

Bei einer Durchsicht der Sammlung der NGdO entdeckte im Jahre 1912 Prof. Dr. Leinenfeld eine bis dahin noch unbekannte Art eines Schwammes, den er Spinosella infundibulum nannte. Relativ umfangreich ist die Kollektion von Weichtieren, von denen jedoch in der früher allgemein üblichen Weise nur die Gehäuse bzw. Schalen aufbewahrt wurden.

Bei den Land- und Süßwassermollusken handelt es sich vorwiegend um europäische Formen (Deutschland, Italien, Krain [Jugoslawien]). Aus heutiger Sicht bedeutend ist vor allem die Molluskensammlung, die zwischen 1930 und 1945 von dem als Ornithologen bekannten Altenburger Hugo Hildebrandt angelegt wurde. Diese enthält noch originale Fundangaben.

Botanische Sammlung

Der Ursprung der botanischen Aktivitäten in Altenburg geht auf die von 1804 bis 1806 wirkende Botanische Gesellschaft zurück. Sie war eine der ersten botanischen Gesellschaften in Deutschland. Ihr Herbarium und die Bibliothek gingen später in die Sammlung der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes über. Ebenso fanden einige Mitglieder der Botanischen Gesellschaft in der phytologischen Sektion der Natur-forschenden Gesellschaft des Osterlandes ein Betätigungsfeld.

So der Altenburger Kammerrat Carl Friedrich Waitz, der als hervorragender Kenner der Pflanzen besonders hervorzuheben ist. Nach ihm wurde eine Pflanzengattung Waitzia benannt.

Bei der Erforschung der heimischen Pflanzenwelt entstanden bedeutende botanische Belegsammlungen und Abhandlungen, so auch ein durch die Apotheker R. Stoy und A. Schultze publiziertes Verzeichnis der Samenpflanzen um Altenburg.

Zahlreiche floristische Beobachtungen zu Beginn des 20.Jahrhunderts, festgehalten in Artenkarteien, werden heute herangezogen, um Veränderungen in der regionalen Pflanzenwelt zu belegen. Das Herbarium der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes ist nicht als geschlossene Kollektion erhalten geblieben. Ungefähr 2700 Herbarbögen wurden 1966 vom Herbarium Haussknecht der Universität Jena übernommen.

Im Mauritianum befinden sich aus dem Bestand der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes noch 926 Herbarbögen sowie tropische Früchte, Samen und Holzproben.

botanische Sammlung

Die botanische Sammlung zählt heute ungefähr 10.500 Farn- und Blütenpflanzen, Algen, Moose, Pilze sowie Flechten. Davon sind ca. 7.000 wissenschaftliche Belege, die vor allem die Flora des Altenburger Landes dokumentieren. Ein nicht unerheblicher Teil der wissenschaftlichen Sammlung wurde auch außerhalb des Landkreises während Exkursionen und Urlaubsreisen gesammelt.

Hervorzuheben sind diesbezüglich Aufsammlungen im Rahmen eines 10jährigen Forschungsprojektes des Museums und des Förderkreises in Siebenbürgen/ Rumänien. Die Herbarbögen der wissenschaftlichen Sammlung sind zum größten Teil nach 1950 datiert.

Neben der wissenschaftlichen Sammlung existiert die botanische Lehrsammlung. Hier gingen zunächst die undatierten Herbarbögen, tropische Früchte, Samen und Holzproben aus den Beständen der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes des 19. Jahrhunderts ein. Bei den Kryptogamen (Algen, Moose, Pilze, Flechten) sind aus dieser Zeit Exsikkatenwerke erhalten geblieben, die einst zu Vergleichszwecken herausgegeben worden waren. Außerdem finden in der Lehrsammlung heimische und fremdländische Pflanzen und deren Früchte ihren Platz, die in Zusammenhang mit Ausstellungen in den letzten Jahren zusammengetragen wurden.

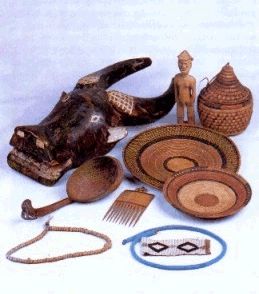

Ethnologische Sammlung

In der Blütezeit des Kolonialismus, im letzen Drittel des vorigen Jahrhunderts, entstand die völkerkundliche (ethnographische) Kollektion der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes, die in der Folgezeit beachtlichen Umfang annahm.

Sie enthielt überwiegend Gegenstände, die Eingeborene aus Naturprodukten angefertigt hatten. Bereichert wurde die völkerkundliche Sammlung vor allem durch Geschenke von Handelsreisenden sowie Gouverneuren und Konsuln, die der Gesellschaft ihre Gunst erweisen wollten. So entstand eine umfangreiche Kollektion von afrikanischen Gebrauchs-, Schmuck- und Kultgegenständen, u.a. geflochtene Bastmatten, Pulvertaschen, Speere und Pfeile (einige mit Pfeilgift präpariert), kunstvoll geschnitzte Spazierstöcke, Fächer oder verschiedene Handtrommeln. Diese wurden vom Konsul Heinrich Stolle (korrespondierendes Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft) von 1890 bis 1895 in Westafrika zusammengetragen. Erwähnenswert sind außerdem einige Gegenstände aus Sumatra, die aus Knochen gefertigt wurden. Dazu gehören ein mit kunstvollen Ritzzeichnungen verzierter Halsschmuck und mehrere Büffelrippen, die mit Kriegserklärungen beschrieben sind.

Aus Japan gelangten z.B. Kleidungsstücke, Schreibutensilien, ein Modell eines traditionellen japanischen Wohnhauses, ein mit Papier bezogenes Fenster und eine tapezierte Schiebetür nach Altenburg.

Auch Herzog Ernst II. von Sachsen-Altenburg überreichte der Gesellschaft zahlreiche ethnographische Gegenstände aus seiner Rüstkammer.

Doch schon 1910 beabsichtigte die Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes die völkerkundliche Sammlung aufgrund ihres enormen Umfanges aus dem Mauritianum auszulagern, denn die Gesellschaft benötigte den engbemessenen Raum im Museum vor allen Dingen für die zoologischen und geologischen Objekte.

ethnographische Kollektion

Die ethnographische Kollektion war ab 1956 im Museum für Natur- und Völkerkunde „Julius Riemer“ in Wittenberg zu sehen, wohin diese als Dauerleihgabe abgegeben wurde. Nur ein Mumiensarg mit einer Mumie aus der Spätzeit Ägyptens ist in Altenburg verblieben. Dieser gelangte um die Jahrhundertwende aus dem sagenumwobenen Luxor, der Ruinenstätte der altägyptischen Residenz Theben, in die Sammlung der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes. Leider wurde die Mumie bei der Ankunft in Altenburg, vermutlich von unkundigen und neugierigen Höflingen, ihrer kunstvollen Hülle beraubt. Die Seitenwände des Holzsarges weisen noch originale Schriftzüge und Bemalung auf. Als Grabbeigabe findet man einen mumifizierten Totenvogel, den den Ägyptern heiligen Ibis. Die Mumie wird heute im Magazin des Lindenau-Museums aufbewahrt. 2012 kehrte die ethnologische Sammlung aus Wittenberg zurück und wird derzeit katalogisiert, aufbereitet und verschiedenen Forschungszwecken zugeführt.

Bibliothek

Ebenso bedeutend wie die Naturaliensammlung war die naturwissenschaftliche Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes. Sie nahm vor allem Bezug auf den regionalen Naturraum und bildete die Grundlage für die Auswertung und Bearbeitung der Naturaliensammlung. Jedoch gelang es der Gesellschaft nicht, Bibliothek und Naturalien auch stets räumlich zu vereinen. So konnte leider 1908 beim Einzug in das neuerbaute Mauritianum die Büchersammlung aus Platzgründen nicht aufgenommen werden. Diese Trennung der wissenschaftlichen Literatur von den übrigen Sammlungen sollte jedoch entscheidend für das spätere Schicksal der Bibliothek werden.

Bibliothek

1953 kam es im Zuge der Neuordnung des Bibliothekswesens der DDR zur Überführung der naturwissen-schaftlichen Büchersammlung der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes an die Universitätsbibliothek Jena und letztlich zu ihrer Auflösung. Zu dieser Zeit hatte sie einen Umfang von 29.000 Bänden. Darunter befanden sich zahlreiche bibliophile Kostbarkeiten, beispielsweise zehn Bände „Illustriertes Tierleben“ von Alfred Brehm in der bis heute von manchem angezweifelten Farbausgabe.

Der größte Teil der Bücher wurde an Bibliotheken und an Antiquariate des In- und Auslandes abgegeben.

Im Mauritianum sind lediglich 1.500 Bände als Handbücherei verblieben und bilden die historische Bibliothek des Museums. Seit dieser Zeit wurde die Bibliothek durch Ankauf, Geschenke und Tausch mit naturwissenschaftlicher Literatur bereichert. Zu ihrem Bestand zählen derzeit über 6.000 Bücher.

Außerdem befindet sich im Mauritianum eine umfangreiche Zeitschriftenbibliothek. Sie sind vor allem den Bereichen Zoologie, Botanik, Geologie und Naturschutz/Ökologie zuzuordnen.

Den größten Teil der Zeitschriften erwirbt das Museum im Tausch mit Institutionen und Bibliotheken für die museumseigenen Zeitschriften „MAURITIANA“ und „Altenburger naturwissenschaftliche Forschungen“.